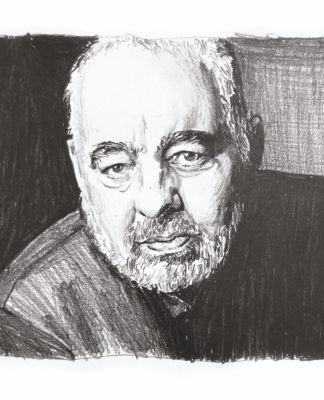

À quelques jours du bouclage, je cherche l’invité idéal pour le portrait de l’invité du numéro 5 de la Gazette du Village Saint-Martin. Je viens de dévorer Une éducation orientale de Charles Berberian, de passage chez Artazart puis Univers BD pour une petite tournée de signatures qui accompagne la sortie de son dernier livre. Un auteur que j’apprécie et connaîs depuis plus de trente ans. Le rendez-vous est pris au Café Pierre près de République. La discussion portera principalement sur son dernier livre, sans doute le plus intime de sa longue biographie, où il est question d’un retour au pays, le Liban. L’entretien dans sa version intégrale est ici une occasion de revenir sur les principales étapes de sa carrière avec le duo Dupuy-Berberian, mais aussi l’occasion de parler présent, celui de notre quartier qu’il a ausculté dans ses bandes dessinées, et de ses projets et aspirations.

Michel Lagarde : Vous venez de publier Une éducation orientale chez Casterman. Quel a été votre processus de travail ? Aviez-vous défini une pagination au départ du projet ?

Charles Berberian : Je travaille mon story-board dans des carnets. J’utilise en premier lieu la page de droite et je laisse la page de gauche vide : à l’origine, c’était pour noter des idées de texte, ce qui peut arriver. Mais c’est aussi devenu un moyen pour rajouter des cases ou refaire des dessins que je ne trouvais pas assez bons. Je fais une espèce de story-board qui est très libre dans sa forme, et je ne compte pas le nombre de cases ni de pages. Le projet a beaucoup évolué : j’avais prévu toute une partie sur Istanbul mais je n’arrivais pas à l’intégrer de manière naturelle. Il y avait aussi une question de linéarité narrative, et j’ai finalement préféré construire tout mon récit autour d’un cheminement à Beyrouth. De plus, télescoper les deux arbres généalogiques paternels et maternels compliquait les choses. Je suis né à Bagdad, ma mère est née à Jérusalem de parents grecs et chypriotes. Son père était né à Chypre, sa mère à Jérusalem. Je crois qu’ils avaient un passeport britannique qu’ils ont gardé toute leur vie. Je suppose que ma mère en avait un aussi. Le père de mon père est né, je crois, à Istanbul, en tout cas dans l’Empire ottoman. Ma grand-mère française est née à Benghazi de parents français, avec des origines espagnoles si ma mémoire est bonne.

Il faut remonter à vos arrière-grands-parents pour retrouver la branche française.

Ils s’appelaient Wagner, Hermann et Karl. C’est du «français» approximatif quand même. Ma mère épouse mon père, né au Liban. Ma mère est née en 1929 et mon père en 1928. Ils se rencontrent en 1951, se marient et ont mon frère en 1953, à Beyrouth. Mon père est obligé d’aller travailler en Irak car c’est là qu’il y a du travail. Ils y vont en 1956, je crois, peut-être plus tôt. Je n’ai pas les dates précises, il faudrait les documents. J’ai retrouvé des archives (les contrats de mon père, c’est comme ça je connais les dates de ses départs). Je suis né en Irak car ma mère y vivait et mon père y travaillait.

Un peu comme L’Arabe du futur, la saga de Riad Sattouf parue chez Allary ?

Non, ma vie n’est pas aussi déchirée que ça, mes parents n’ont pas divorcé. Si on nous a envoyés au Liban, mon frère puis moi, c’était pour poursuivre nos études.

Vous avez amorcé ce livre en 2005 ?

J’ai toujours eu en projet de raconter la guerre mais je ne savais pas sous quelle forme, et je ne me sentais pas crédible, je ne l’avais vécue que six mois.

C’est venu après le confinement puis l’explosion du port de Beyrouth ?

Oui, j’étais retourné plusieurs fois au Liban. Il y avait une histoire qui s’était construite. Entre-temps j’ai perdu toute ma famille. C’était aussi l’occasion de passer du temps avec eux et de rendre hommage à mon frère. Je ne le savais pas alors, ce n’était pas formulé. Au début, je pensais faire un chapitre par membre de la famille proche, finalement c’est ma grand-mère Lucie et mon frère qui se sont dégagés, qui ont pris un peu plus de place que mes parents. J’ai eu envie de retranscrire cette fraternité et finalement cette amitié que j’avais avec mon frère. Et l’admiration que j’ai pour lui, c’est venu en écrivant. Je l’ai dessinée directement. En gros, toutes les scènes à l’aquarelle ou à la gouache sont dessinées directement sur papier et tous les dessins au trait l’ont été sur IPad. Et parfois je rajoute les personnages au trait sur l’IPad, sur des fonds dessinés sur papier. Ce que j’avais déjà commencé à faire dans Charlotte Perriand. Je trouvais que ça marchait bien.

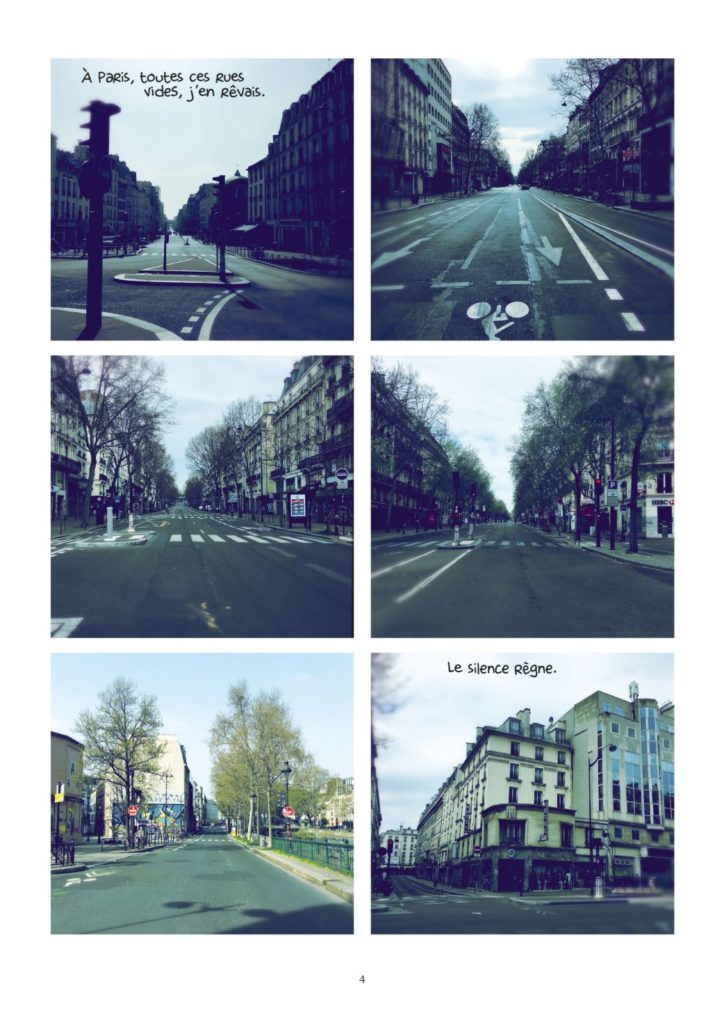

Le mélange est presque invisible, il y a aussi l’incrustation de certaines photos pour commencer le livre.

Tous ceux qui étaient à Paris et qui ont vécu ce premier confinement ont été hallucinés devant ces scènes de rues vides. Et l’éloquence des photos que j’ai faites à ce moment-là était telle que je ne pouvais pas ne pas les utiliser.

Un Paris vide dont vous aviez toujours rêvé ?

Je n’étais pas le seul. Quand j’ai commencé cette correspondance avec Michèle Standjofski, j’ai trouvé rigolo de mettre les photos. Cela faisait partie d’une utopie. Mais il y avait des travaux d’artistes photographes qui avaient fait des scènes de rues de Londres complètement vides. Ils installaient une caméra dans un angle de vue qui prenait tout le temps des photos et ils recomposaient en fonction des mouvements des voitures et ils arrivaient obtenir une rue vide. Tu imagines le boulot que ça représente, je n’ai rien eu à faire. Ça a été le début du livre alors que j’en étais toujours à me demander comment j’allais le faire. Je ne trouvais pas la porte d’entrée du livre, tout simplement. Alors que j’avais tous les éléments, que j’avais déjà dessinés…

J’ai le sentiment que ce livre occupe une place à part. C’est sans doute le plus personnel depuis Le Journal d’un album ?

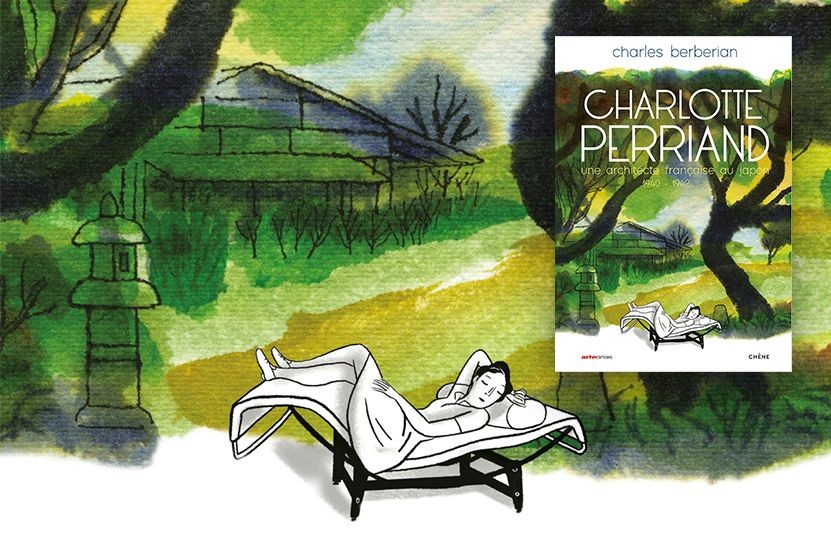

C’est au lecteur de le dire. J’ai travaillé ce livre comme n’importe quel autre. Charlotte Perriand, au départ c’est une commande mais je me suis totalement identifié à elle. Notamment par rapport au contexte dans lequel j’ai voulu raconter cette histoire, c’est-à-dire 1939-1940, le cauchemar absolu. C’était une commande, mais j’avais carte blanche pour y répondre comme je le voulais. Je pouvais totalement m’identifier à elle, d’une part parce que tout semblait bouché autour d’elle. C’était l’époque où on commençait déjà à se poser des questions sur le climat, il y avait déjà des guerres à droite et à gauche. On pouvait croire que tout était foutu. Je me disais : Mais voilà une femme qui invente l’avenir au moment où l’avenir semble ne pas exister. Je me dis que je peux m’identifier à elle par ce biais-là, elle se réinvente à 40 ans, elle se trouve à ce carrefour, qui est à la fois la somme de toutes ses recherches antérieures et la découverte d’une nouvelle culture totalement en phase avec ses recherches antérieures et qui va permettre de pousser plus avant toute ses recherches. Et j’ai l’impression qu’à 50 ans j’ai eu cette expérience-là, de me réinventer. Le fait d’utiliser des techniques modernes, l’IPad, et des techniques ancestrales comme l’aquarelle, en plus sur du papier japonais que j’avais découvert, j’avais l’impression de faire le même cheminement qu’elle. Pas d’une manière aussi ambitieuse puisque cela reste quand même une bande dessinée, et des dessins sur un papier, alors qu’elle formait des designers qui sont devenus pour certains les meilleurs designers du Japon et du monde. Bref, je pouvais m’identifier à ça. Mais c’est vrai que je reculais le moment où j’allais me lancer sur ce livre parce que parler de l’éducation orientale, parler de sa famille c’est aussi une responsabilité. Je pense sincèrement que je ne me sentais pas assez prêt techniquement, au niveau du dessin. Il fallait que j’aie suffisamment confiance en moi, à la fois pour lâcher prise et ne pas déborder de manière complaisante. Je garde à l’esprit que c’est un livre avec une histoire, même s’il s’agit de mon autobiographie.

En ce sens il y a peut-être un cousinage avec Le Journal d’un album. C’est vrai que Le Journal d’un album a correspondu à un palier de dix ans avec Philippe, il fallait se réinventer et ce livre nous a permis cela. De redéfinir à la fois notre collaboration et nos rapports personnels au dessin et à la bande dessinée. Ce nouveau livre est important, et c’est peut-être le plus intime puisque j’y ai parlé de mes parents et de mon frère. Pour moi, en travaillant le livre j’ai essayé de me placer un petit peu à l’extérieur. C’est pour ça que j’ai intégré des pages où je parle des manifs, de l’explosion et que finalement Beyrouth est devenu un personnage dans le livre. J’aimais bien ce rapport à la ville et en dessinant je me suis dit que j’avais enfin compris la démarche de Tardi quand il dessine Paris, qu’il recréé un Paris perdu et qu’il se promène dans le Paris qu’il dessine et c’est fou comme ça marche, comme c’est plaisant, comme c’est une véritable promenade. Ce qui m’a donné d’ailleurs l’idée du livre. Je me suis dis, puisque j’aime tellement cette balade autant en faire la colonne vertébrale du livre. Je crois que c’est venu disons quatre mois avant la fin du livre, je me dis que je vais dire dès le départ que j’ai rendez-vous avec Charbel Haber. Dès la page trente-six, je dis que j’ai rendez-vous avec lui, que je vais lui poser des questions sur son ressenti pendant l’explosion car il habite dans le quartier mitoyen du port de Beyrouth.

Vous évoquez un camarade, Pierre, dans le livre avec qui vous avez commencé à dessiner. Qui est-il ?

C’est un copain du collège jésuite de Beyrouth, on s’est revus il y a 15 ans. Il dessinait vraiment super bien, un excellent musicien, il savait jouer des morceaux de Paul McCartney. On s’est retrouvés car il a habité un moment à Montpellier chez son grand frère. Parfois je descendais le voir, parfois il montait à Paris. Il travaillait chez Orange. À l’époque, je lui avais écrit un scénario qu’il était censé dessiner, on hésitait entre une histoire de western et une histoire de pilote d’avion.

Pour restituer à nos lecteurs, dans le contexte du livre , c’est un de tes amis qui est musicien qui a subi l’explosion et qui s’en est sorti.

Il habitait au premier étage. C’est le souffle qui l’a projeté, c’est pas la déflagration elle-même. L’écho du souffle cogne sur l’immeuble d’en face et qui lui revient. Heureusement, il était sur son balcon et les fenêtres étaient ouvertes. Parce que les gens qui ont été blessés sont ceux qui se sont pris les fenêtres et qui étaient face au souffle quand ça a explosé. On m’a raconté beaucoup de petits miracles, des histoires de personnes qui sont passées près de la catastrophe.

Comme à chaque fois qu’il y a une catastrophe majeure, on se dit qu’à cinq minutes près, le destin n’aurait pas été le même.

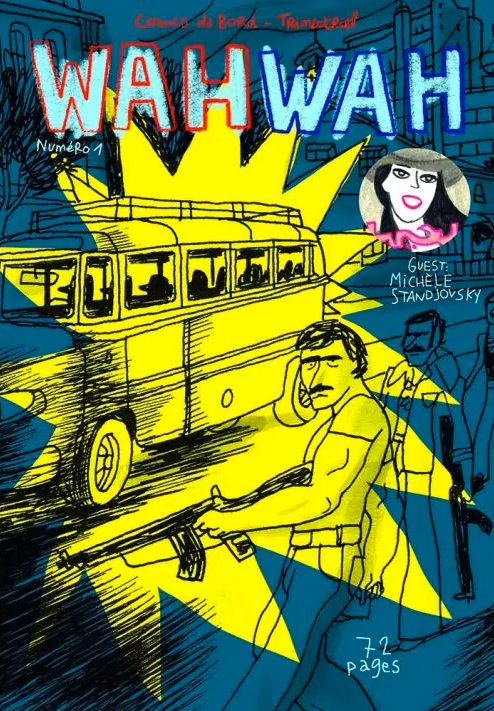

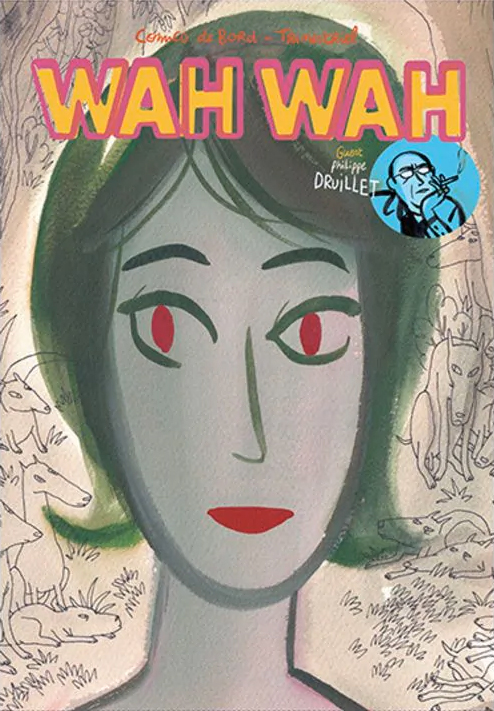

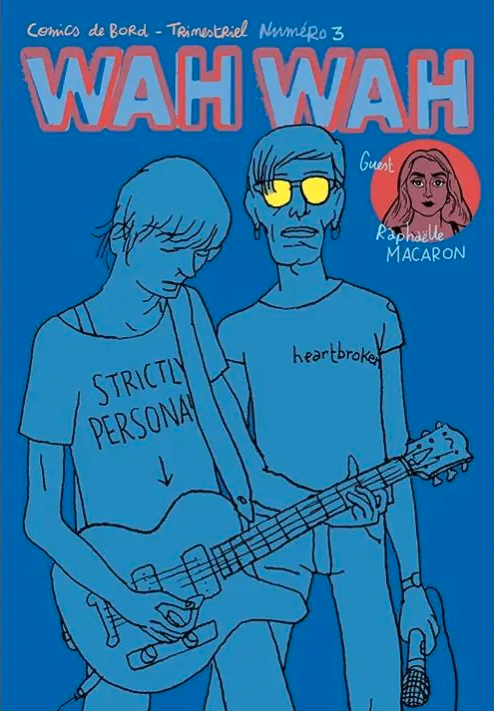

Les survivants peuvent le dire, mais pas les autres. C’était important de le dire dans le récit, mais je me demandais si ça n’allait pas tomber comme un cheveu sur la soupe. J’ai relu les 35 pages qui étaient incluses dans le premier WAH WAH en me demandant où j’allais les mettre ou si j’allais les mettre dans le bouquin. Puis en relisant, je me suis dis que ces pages là ont totalement leur place dans le livre, puisque j’y annonce tous les thèmes que je vais développer après. J’ai compris que j’avais dessiné mon synopsis, c’est marrant comme on ne se rend pas compte des choses au moment où on les fait. D’où l’intérêt aussi de travailler sur une revue.

Avec Lisa Mandel, qui a fondé les éditions Exemplaire, tu as choisi de faire une revue ?

Dès le départ j’ai fixé ça à 6 numéros que je vais publier, je pense prendre quelques mois de retard car le 5 va sortir là. Sauf si j’arrive à boucler le 6 dans les trois derniers mois mais ça me semble peu probable.

Pour toi ces 6 revues forment un ensemble cohérent ou est-ce que chacune vit sa vie indépendamment des autres ?

Indépendamment, chaque numéro a son thème qui est différent des autres, chaque numéro a son invité. Il y a un numéro sur les villes et mon invité est Alfred qui parle des Cinque Terre, de Venezia et Napoli.

Alfred qui a des origines italiennes et qui a sorti plusieurs livres autobiographiques.

Oui et j’adore ses pages, c’est un cadeau incroyable. Dans le reste du numéro, il y a des pages sur Helsinki aussi, que j’ai dessiné. New-York, Tokyo, Buenos Aires, Deauville, Saint Raphaël et Fréjus.

Dans toute ton œuvre, il y a aussi tous les carnets de voyage que tu as édité chez Cornélius. Tu te sens toujours l’âme d’un voyageur ?

Plutôt d’un carnetiste. J’ai un carnet, j’aime bien voyager. Disons que ça dépend des voyages. Là, je viens de faire des sauts de puces. Ça a commencé par Beyrouth où je suis restée quelques jours, puis après Bruxelles et Nancy, Lyon, Dijon…

Le trajet de votre tournée promotionnelle ?

Le trajet de votre tournée promotionnelle ?

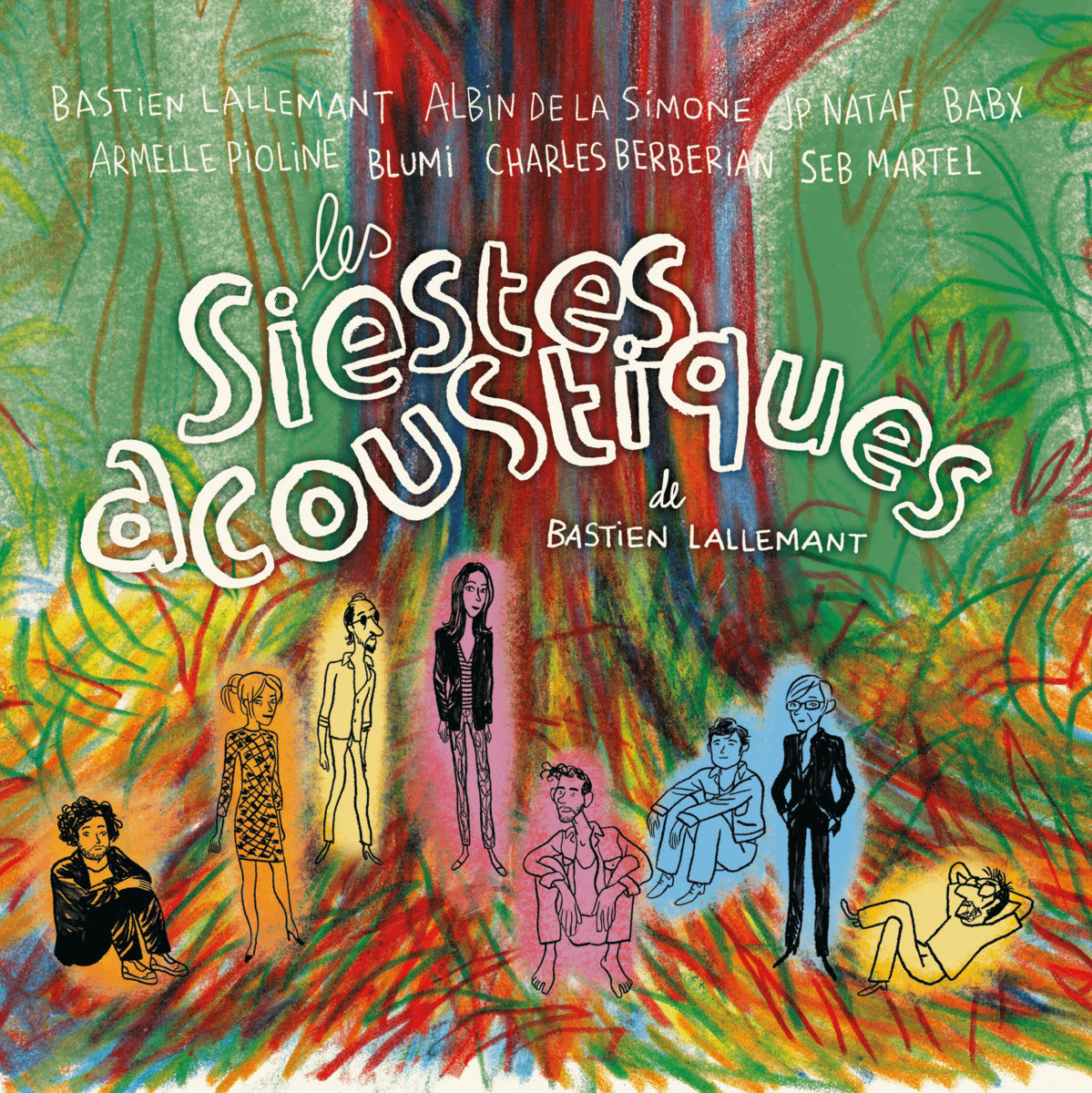

Oui, et aussi les concerts dessinées. Là, je repars à Passy, pas loin d’Annecy pour un concert dessiné. J’ai cette chance là, d’ailleurs je suis allé avec Bastien Lallemant à Tokyo, on a fait des siestes acoustiques. C’est génial, il y a quelques temps j’ai fais une tournée en Chine avec Areski Belkacem et son groupe en tant que dessinateur. J’ai la chance de voyager, c’est sûr. J’aime bien ne pas trop bouger quand je voyage, je ne suis pas un aventurier de l’impossible. En Arménie, je ne suis pas allé dans la campagne ou dans la montagne, je suis resté en ville. À Buenos Aires, je suis resté en même temps que Trondheim, Mathieu Sapin, Riad Sattouf et Émile Bravo. Ils sont allés à Ushuaïa, moi non. Ils ont pris un petit coucou pour voir les glaciers qui se fracassent. Moi, je suis resté à Buenos à la recherche de disquaires.

Puisque l’on parle des villes et que l’on est dans La Gazette du Village Saint-Martin, je crois que tu vis dans le 10e depuis une trentaine d’années du côté de la Gare de l’Est. Tu as été un des premiers à dessiner non seulement la partie la plus cinématographique du quartier (avec des hommages à Arletty et à l’hôtel du Nord), et au début des années 2000 quelque chose de beaucoup plus sociologique, où on sent que la population change énormément.

L’arrivée de Boboland.

Cela a donné une nouvelle identité à ce quartier, qui fut pas mal délaissé dans les années 80, avec une dimension très ironique qui est très loin du livre que tu viens de publier.

Cela a donné une nouvelle identité à ce quartier, qui fut pas mal délaissé dans les années 80, avec une dimension très ironique qui est très loin du livre que tu viens de publier.

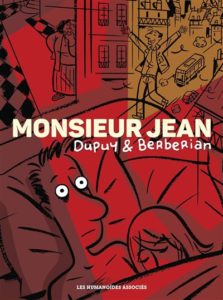

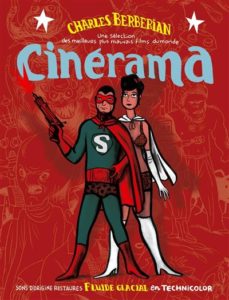

C’est vrai que c’est loin, c’était publié dans Fluide. Notre vision de notre quartier quand c’est dans Monsieur Jean, il y a une scène de rupture avec Cathy qui se passe au dessus des voies de la Gare du Nord. Quand ils emménagent avec leur fille dans un immeuble au bord du canal. A cette époque là, on avait arrêté notre collaboration avec les Humanos et Dupuis. On a avait bouclé la boucle avec Monsieur Jean. On était revenu à un certain équilibre, à des histoires en une page. Et puis Thierry Tinlot, qu’on avait rencontré chez Spirou, est devenu rédacteur en chef de Fluide. On a proposé à Thierry de démarrer cette aventure suite à une commande de Télérama.

Sans doute l’un des plus grands succès éditoriaux du duo Dupuy-Berberian mais vous n’avez pas continué la série pour autant.

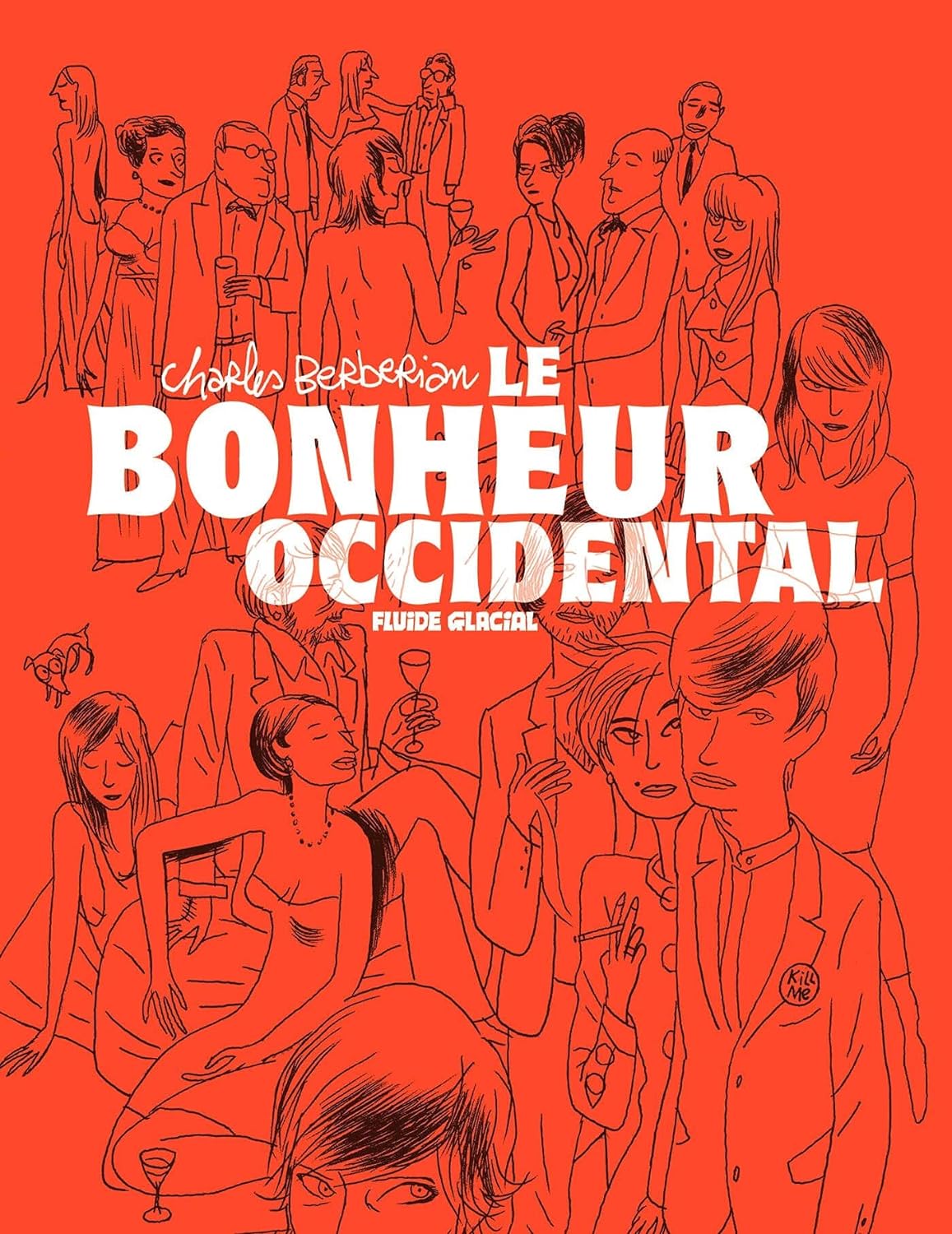

Pour le deuxième tome, il y a eu un effondrement des ventes, puis l’éditeur Thierry Tinlot a quitté Fluide Glacial, on sentait qu’il avait envie de partir, et puis on commençait un peu à tourner en rond, Philippe surtout avait envie de travailler de son côté. Il a dessiné pour sa compagne Loo Hui Phang Les enfants pâles, je n’étais pas particulièrement tenté par ce projet. On s’est dit à l’époque qu’on se retrouverait au prochain carrefour. C’était compliqué. On a changé de rythme de travail, quand moi je terminais un livre, lui était au milieu d’un autre. J’ai continué Boboland d’une certaine manière, des années plus tard, toujours pour Fluide avec Le bonheur occidental qui ressemble un peu à ce que je fais maintenant, une sorte de fourre tout. Je trouve que c’est mieux dans WAH WAH. Chaque numéro a un thème. J’avais beaucoup fait d’histoires courtes dans Fluide et ça me manque. Même en tant que lecteur, j’ai du mal avec les récits longs. C’est une figure imposée que l’on ne peut pas forcément appliquer à toutes les idées et les formes d’histoires. Il y a des histoires parfaites en quelques pages.

Dans le contexte éditorial actuel, vois-tu des revues qui pourraient accueillir des histoires courtes sans être pour autant des revues de bandes dessinées ?

Dans le contexte éditorial actuel, vois-tu des revues qui pourraient accueillir des histoires courtes sans être pour autant des revues de bandes dessinées ?

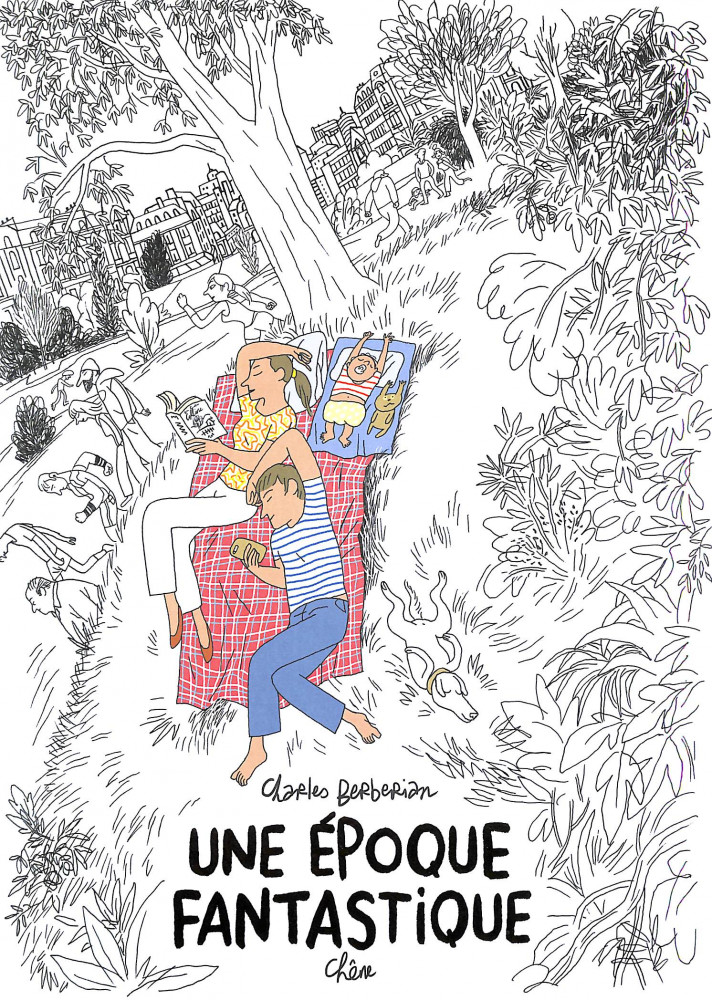

Pas vraiment, j’ai proposé à une revue, mais non. Et puis faire juste une page, cela ne m’intéresse pas. Pendant quelques années, j’ai travaillé dans Grazia. Ensuite, ces dessins que je faisais en une page, c’est devenu Une époque fantastique. Et les strips c’est devenu Afters chez Fluide. Le strip, j’aime bien, j’ai continué un moment dans Philosophie magazine. J’ai pris les meilleurs et je vais les mettre dans le 6e WAH WAH, mon invitée sera Lisa Mandel. Mais j’ai envie de faire des histoires courtes en 3, 4 ou 10 pages, ça me manque. Mais je ne vois pas où je pourrais les faire. J’ai proposé dans le 4e WAH WAH des pages qui était parues dans Grazia, des histoires de quatre pages que j’avais faites d’après des scénarios de ma fille, Nina, qui racontait son expérience d’enseignante de français langue étrangère. Je trouvais que c’était une manière inhabituelle, en tout cas je n’ai pas vu ça ailleurs, de parler des migrants, des gens qui essayent d’apprendre la langue française et de s’intégrer à la société française. J’espérais que Spirou accepterait, mais cela ne les a pas intéressé. Et je peux comprendre, c’est peut-être trop adolescent. Pour l’instant, je n’ai pas poussé le bouchon plus loin et je ne vois pas où je pourrais faire ça. Il n’y a pas vraiment de revue.

Te sens-tu lié aujourd’hui à une maison d’édition en particulier ?

J’aurais aimé continué chez Fluide, mais je travaille avec des gens. Par exemple, L’éducation orientale, je l’ai faite avec Benoît Mouchart en tant qu’éditeur et Elhadi Yazi en tant que directeur artistique.

Comment ce dernier est-il intervenu dans le livre ?

Il n’est pas intervenu dans les pages, pour toutes les questions de format j’en avais déjà un que j’ai adopté depuis quelques albums, c’est celui qui convient le mieux à mon dessin. Après, avec lui on a parlé avec Nathalie Rocher qui est à la fabrication, qui fait le choix de papier, du style de bouquins, et donc broché avec les rabats.

Si nous évoquons l’aspect du livre, souple et léger, une forme très malléable et qui n’est pas imposante en soi et qui s’éloigne du standard de la BD classique.

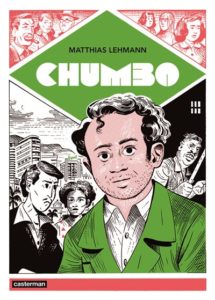

Il y a beaucoup de gros bouquins qui sortent, parfois c’est justifié et parfois c’est juste des gros bouquins. Par exemple, je lis Chumbo, le Matthias Lehmann paru chez Casterman, je trouve la taille complètement justifiée. Il n’est pas plus grand mais plus épais, le papier qu’ils ont choisi ne pèse pas trois tonnes. J’ai adoré travailler avec Benoit Mouchart, Elhadi Yazi et Nathalie Rocher qui a également travaillé également trois bouquins sortis à la galerie Barbier : Dessins de nuit, L’histoire secrète de la musique moderne, un livre cartonné… Je m’entend vraiment bien avec elle. Cette équipe est vraiment au taquet. Je ne me suis jamais senti aussi bien accompagné.

En tant qu’amateur de beaux livres, vous êtes particulièrement attentif au suivi de ceux ci ?

Oui bien sûr, parce que j’aime le livre, j’aime manipuler les livres et les lire. Mais aussi parce que c’est là que le dialogue s’installe et qu’on prend du recul par rapport à son bouquin et que ça devient vraiment quelque chose qui est hors de soi. C’est la raison pour laquelle aussi je fais des livres, c’est pour sortir des choses, les mettre à côté. Que ça devienne comme des pierres que l’on sème pour retrouver son chemin, retrouver la personne qu’on était à une certaine époque. J’ai vu des tas de livres dont les défauts ne correspondaient pas à nos choix avec Philippe. Soit c’était lié à des collections, soit parce que nous n’avions pas droit à la parole, et nous avons essayé de pas refaire ça.

La série Monsieur Jean a par exemple été rééditée de manière complètement différente des premiers albums format classique cartonnés.

Il y a une intégrale que je n’aime pas, qui a disparue. Et la dernière qu’on trouve encore, j’aime l’objet. La théorie des gens seuls, je n’aime pas la version Tohu Bohu, je préfère la version en bichromie. J’aime bien les albums cartonnés, la série d’origine, et j’aime bien la série qui est sortie avec 2 volumes de Monsieur Jean par album. C’est une version que l’on a copiée sur une version coréenne. Les Boboland, on les a travaillés pour faire les objets que l’on voulait. Pour Une époque fantastique, le livre qui est sorti chez Hachette BD, le livre À la dérive (qui reprend les strips de Philosophie Magazine), j’ai travaillé avec deux directrices artistiques, Jessica Zanardi et Virginie Fouin, elles sont supers. Avec Elhadi, c’est pareil, j’entends ce qu’il dit et je me dis que si jamais il n’est pas content, c’est qu’il y a encore un truc à bidouiller. Le bonheur occidental, la couverture c’est celle que je voulais, Cinérama, pareil.

La série des albums d’Henriette, qui a marqué une génération de lectrices et de lecteurs dont je fais partie, sera t-elle été rééditée ?

J’ai envie de faire une intégrale (en projet chez les Humanos) car j’aime beaucoup cette série et c’est important dans notre cheminement même si cela n’a pas eu le succès de Boboland. Comme c’est paru dans Je bouquine, il y a eu beaucoup de lecteurs et lectrices qui le lisaient mais qui ne voyaient pas les albums sortir aux Humanos. À l’époque, Bayard n’avait pas la même politique d’édition, ils publiaient Tom Tom et Nana et ils nous avaient proposé de sortir Henriette dans cette forme là. Mais à ce moment là, j’avais envie d’être d’être chez un seul éditeur et

je ne sais pas si on a fait le mauvais choix, parce que je n’aurais pas aimé que l’on continue Henriette juste parce que ça marche. Ce n’était pas notre fonctionnement avec Philippe. D’ailleurs avec Monsieur Jean, ça marchait et on a arrêté. Quand l’idée qu’on malaxe, on se dit que c’est une redite, on laisse tomber.

J’ai le sentiment que vous faites plus confiance à votre intuition et à suivre vos envies d’auteur, plutôt qu’établir un plan de carrière en pariant sur une série au très long cours.

C’est un parcours, peut-être que ça devient une carrière à un moment. Je n’ai pas l’impression d’avoir sacrifié quoique ce soit. Parce que j’ai eu beaucoup de chance après la séparation avec Philippe. On m’a commandé les bâches de La Samaritaine. On m’a commandé beaucoup d’illustrations, je gagnais bien ma vie. Je n’ai jamais eu l’impression de traverser un tunnel même si les gens avaient l’impression que je ne faisais plus de bande dessinée. Quand on a arrêté Monsieur Jean, on a eu l’impression qu’on ne ferait plus de bande dessinée. Les Humanos, c’était n’importe quoi à ce moment-là, Monsieur Jean ne marchait pas. C’est pour ça qu’on a fait Le journal d’un album. J’ai toujours fais confiance à l’intuition des auteurs. Bien sûr, l’Association à une époque. Je vois à quel point la bande dessinée d’aujourd’hui est intéressante car les dessinateurs n’ont pas suivi les craintes des éditeurs.

En tant que lecteur, gardez vous un même appétit pour la bande dessinée ?

Bien sûr, grâce aux auteurs qui pour moi mènent la danse. Les éditeurs parfois suivent, ils ont parfois trop le nez dans la rentabilité. Mais cela a changé, maintenant il y a des éditeurs qui ne sont pas directement à la finance et qui travaillent vraiment avec les auteurs. Et qui gardent cette énergie, cette espèce de dialogue où l’aboutissement du livre est le but principal, pas de le vendre. Même si c’est important de le vendre, je pars du principe que ce n’est pas mon travail. Pour revenir à cette discussion autour du quartier, on a la chance d’avoir une médiathèque importante comme la médiathèque Françoise Sagan. Et j’aime beaucoup les médiathèques, avec Bastien Lallemant, mes concerts dessinés se font en médiathèque. Je me sens plus soutenu, je peux présenter les raisons pour lesquelles on fait tel ou tel bouquin sans être obligé de le vendre. Encore une fois, c’est important de vendre un livre mais ce n’est pas mon boulot, mon boulot c’est de le faire et de diffuser l’histoire du livre, soit par des expos, soit par des présentations, des discussions, ce qui a de plus en plus lieu. Il y a par exemple les festivals littéraires et les médiathèques.

Les genres sont-ils beaucoup plus décloisonnées qu’il y a quelques années ?

Oui, il reste encore des purs et durs, mais c’est dans tous les domaines pareil. Ils veulent cloisonner car c’est rassurant. Des auteurs comme Joann Sfar, Lewis Trondheim, ont montré qu’ils étaient capables de tout faire en bande dessinée, en allant du plus populaire au plus disons ambitieux. Je ne fais pas trop cette distinction, je lis avec autant de plaisir tout ce que fait Sfar. Pour Lewis, la série Donjon, ça n’a rien à voir avec ses chroniques, Lapinot… Il y a un décloisonnement, même Blueberry a été décloisonné d’une certaine manière. Hugo Pratt a fait des récits d’aventure très introspectifs avec Corto Maltese, La balade de la mer salée, rien que ça, et ça date maintenant. Les auteurs ont toujours décloisonné, je ne pense pas que ce soit les lecteurs qui cloisonnent. Quand je vais en librairie, quand je fais des signatures, je vois ce qu’ils achètent. Dans leurs piles, il y a l’album d’une série, ça va de Blueberry à une série que je connais moins, en passant par Chumbo de Mathias Lehmann. Chumbo, j’ai l’impression que c’est un succès de librairie.

Justement, que pensez-vous du terme « roman graphique » pour votre travail ou le mot bande dessinée suffit-il ? C’est souvent un terme controversé dans le milieu.

Pour moi, c’est certain que c’est un terme controversé. Si certains veulent appeler ça des albums pourquoi pas, mais j’appelle ça des livres. Je crois qu’en arabe on dit des cases narratives ou des dessins narratifs. Je sais que les bandes dessinées, ça vient du strip. L’origine de la bande dessinée moderne, Les Peanuts, les parutions dans la presse, Krazy Kat aussi, il y a une espèce de dérive vers ce qu’est devenu la bande dessinée dans les années 60 et 70, notamment dans le franco-belge, avec les albums pour le coup. C’était des livres cartonnés pour les enfants contrairement aux romans. Et on peut croire que le roman graphique est né avec l’Association, mais c’est des querelles de spécialistes. La balade de la mer salée, un livre de 160 pages, est paru avant même la création de la revue (À Suivre) et la collection des romans du même nom. Dans les années 30, on a découvert ce travail beaucoup plus tard, Vie ? Ou Théâtre ? de Charlotte Salomon. Intuitivement, elle met en place une technique narrative, le texte va être intégré aux images. Et va devenir un dessin, comme le dessin lui-même, elle fait des grandes pages et son séquentiel, au début c’est deux dessins par page, il y a même des dessins où le personnage se déplace dans une page, elle met ça intuitivement en place. Quand Will Eisner travaille sur Un pacte avec Dieu, il trouve son vocabulaire avec son expérience d’auteur de comic book, pour montrer comme le Spirit se déplace, le long d’une colonne, d’un immeuble. Les auteurs ont cette faculté à remettre la barre au centre régulièrement. Dans n’importe quel domaine. Mais après on met ça dans des cases parce qu’il faut bien les vendre, tenir des comptabilités.

Pouvez vous définir votre lectorat ?

Je ne sais pas, car les gens qui viennent en signature ne sont pas forcément représentatifs. Je sais que le Charlotte Perriand était une sorte de succès, ce n’est pas un best-seller. Mais je n’ai pas les chiffres exacts de l’éditeur. Je sais qu’il y a eu deux rééditions. Je crois qu’on a dépassé les 10 000 exemplaires, mais je ne sais pas, parfois on me dit qu’on a atteint les 20 000 et dans mon relevé de vente, je vois 13 000, c’est parce qu’il veut me payer moins ? Je n’en sais rien, on s’en fout. Vu les chiffres d’avant, Afters, je crois c’est 1200 exemplaires vendus, c’est ridicule. J’en ai absolument aucune idée mais c’est assez libérateur finalement. Ne pas avoir l’impression que des gens attendent ton prochain livre, comme c’était le cas avec Monsieur Jean, ils attendaient quelque chose d’une manière qu’ils avaient déjà lu.

Créer un effet de surprise à chaque fois.

Créer un effet de surprise à chaque fois.

Mes premiers lecteurs sont les gens avec qui je travaille. En l’occurrence, pour ce livre, Benoît Mouchart, Elhadi Yazi et Nathalie Rocher, mais aussi mes proches, ma compagne et notre fille Nina. Je leur ai donné le livre à lire une fois imprimé.

Exercent-ils une influence au moment où vous écrivez ?

Anne et Nina ont lu les 35 premières pages puisque c’est sorti dans WAH WAH. Plein de gens, enfin ça reste un tirage confidentiel, m’en ont parlé de ces pages.

Avez vous beaucoup de projets entamés et mis de côté ?

J’en ai deux. Un qui concerne L’Origine du monde de Courbet, une commande de l’éditrice Pauline Mermet chez Dargaud, que j’ai abandonné. J’ai modifié le scénario, qui était alors une recherche sur l’histoire du tableau par une autrice qui a pris comme personnage principal Courbet mais je voulais faire du modèle le personnage principal. Donc, j’ai quand même fait un storyboard, mais c’était trop dur de m’amener quelque chose sans me donner une carte blanche, et le synopsis m’a embrouillé. J’aurais du partir dans une direction qui n’était pas la mienne. Le deuxième, c’est une adaptation de Tortilla flat, j’avais pas mal avancé sur le storyboard et les ayants-droits ont refusé car je prenais trop de liberté vis-à-vis du livre, qui est une suite d’anecdotes et j’ai cherché en faire une grande histoire. Quand on m’a apporté le projet Charlotte Perriand, j’ai été très clair : je travaille seul, vous me donnez carte blanche, on va ruminer une idée, je vais la proposer, on va la proposer à la fille de Charlotte Perriand, si elle donne le feu vert, c’est bon et pas de ré-ajustage. C’est ce qui s’est passé, elle a beaucoup aimé l’approche que je proposais. Son ex-mari, qui est aussi garant de l’héritage Charlotte Perriand (ils étaient commissaires de l’exposition à la fondation Louis Vuitton), ils m’ont laissé une liberté totale. Ils ont été enchantés. Je voulais faire un entretien avec elle, qui prend une part importante dans le livre, car je voulais avoir son point de vue justement sur ce qui se passe après.

Pour terminer, Y a-t-il des choses que vous n’avez jamais faites mais que vous aimeriez entreprendre ? Être là où on ne vous attend pas du tout, dans un champ en dehors de la musique et de la bande dessinée. Vous avez souvent évoqué dans votre travail des peintres, des Montparnos, de cette époque parisienne très vivifiante, vous n’avez jamais envisagé de vous tourner vers un travail de peintre ?

Je fais des aquarelles, certaines sont dans Une éducation orientale, mais aussi pour le livret du disque que j’ai sorti en 2009. Le livret qui accompagne le disque est copieux, il reprend toutes les aquarelles qui sont plus ou moins dans le même esprit que celles qui sont dans le livre. C’est mon rapport à la couleur que j’ai découvert il n’y a pas très longtemps. J’ai envie de changer de format mais c’est compliqué, déjà c’est une question d’espace. Il me faudrait un endroit pour travailler les grands formats. Puis, je pense que c’est quelque chose que je dois faire petit à petit. Pour que la manipulation d’outils s’adapte. J’ai un souvenir de ce qu’a pu faire Bretecher, j’aime l’idée de travailler en grand. C’est ce que j’ai découvert avec les concerts dessinés, d’avoir un geste ample, dessiner un peu de manière plus libre. J’aime bien ça, après je réfléchis toujours en amont de ce que peut être le résultat. Ce qui m’intéresse c’est le rapport au trait, à la couleur, j’ai aussi utilisé des gros pinceaux, sur un papier buvard, c’est ce que j’ai essayé avec ces aquarelles, ça développe mon rapport au dessin, aux outils, ça renouvèle mon envie de dessiner. Ça me permet d’être toujours dans une espèce de lutte.

Dernière chose, si vous deviez conseiller en dehors de votre travail une œuvre qui vous a marquée ces dernières années ?

Aux éditions du Lézard Noir, le livre d’Agnès Hostache, E.1027,qui se passe dans une villa, j’ai beaucoup aimé. La Synagogue de Joann Sfar car ça m’a rassuré, c’était possible de faire un livre qu’on a pas envie de lâcher alors que l’écriture est très kaléidoscopique, il ne tenait pas compte d’une chronologie et d’un sujet spécifique mais il avait un fil rouge. J’ai beaucoup aimé ces deux livres, je suis en train de lire Chumbo de Matthias Lehmann qui est l’exact contraire de ce que j’ai fait. Il s’intéresse à chaque membre de cette famille et il développe cette chronologie d’une manière extrêmement documentée. Moi, je ne me suis intéressé qu’à deux personnages, je me suis réduit à cette colonne vertébrale qu’est la promenade dans Beyrouth. J’ai fait vraiment le contraire. Heureusement que je n’ai pas lu Chumbo quand j’étais dans la dernière ligne droite, je me serais dis, merde je n’ai pas pris le bon chemin.

Entretien réalisé par Michel Lagarde au Café Pierre, le 23 octobre 2023

Les adresses qui me font aimer le 10eLibrairie L’Odyssée : indispensable bouquiniste, dernier des Mohicans du quartier. Il y a encore quelque temps y officiait Picaret, co-auteur avec Tardi du cultissime Polonius (encore disponible chez Futuropolis). Désormais, Picaret est romancier sous le nom de Jean-Paul Deswattenne. Der Tante Emma Laden : l’épicerie allemande du marché de la porte Saint-Martin. Grand choix de bières, de sucreries et de charcuteries insensées. Zeu shop à visiter à l’occasion du grand retour annuel de Santa Claus. Rue Cail et environs : au-dessus de la gare du Nord, passer quelques heures au Sri Lanka sans prendre l’avion pour y aller. C’est beau, c’est bon, c’est coloré, c’est dépaysant. Le marché Alibert : le dimanche matin, y faire ses courses puis faire un tour au canal devenu piéton. Al Assil : traiteur, take away et petit restau de quartier, grande grande qualité, les falafels sont à TOMBER ! Le reste n’est pas en reste. Big up total respect. |

|

Prix Wolinski de la BD du Point 2023 |

|

Exposition prévue dans quelques mois à la galerie Huberty & Breyne à Paris. |

Une éducation orientale

Une éducation orientale Chumbo

Chumbo